Categoría: diseño urbano

Masticar calor

Vivir sin refugios climáticos fue el desencadenante.

Estaba delante del ventilador, absorta en su baile mientras ponía orden a las tareas pendientes. Eran las 18:28 de una tarde de julio y llevábamos varios días habitando una ola de calor. Solo me quedaba crema solar para una última exposición al sol y al día siguiente salíamos de viaje a primera hora de la mañana. No tenía margen: sí o sí, necesitaba esa crema. Así era vivir en ciudad sin refugios climáticos.

Sabía que la calle hervía, pero tenía que ser coherente con mi discurso. Mis desplazamientos siempre encajan en alguna forma de movilidad activa, y hacía demasiado calor para ir en bici, así que vi que la forma más honesta era ir andando; buscaría la sombra.

Me embadurné con lo poco que quedaba de crema solar, bebí agua, me puse las gafas de sol, el gorro de tela y me lancé a la aventura. Según abrí la puerta, mis expectativas se cumplieron con creces. Un aire más allá del punto de ebullición ilustró lo que sería mi itinerario: calle abajo me esperaban llamaradas invisibles con alguna sombra discreta un tanto despistada y sin garantía de continuidad.

Las piernas no caminaban, remaban en un aire espeso que se podía masticar. El calor brotaba del suelo, de los coches aparcados, de las fachadas con sus persianas bajadas, todo irradiaba, hasta podía oír cómo el sol chamuscaba el aire. Apenas había arbolado que me diera refugio.

Me sentí como la versión urbana de Paul Atreides, me desplazaba con sigilo a un ritmo entrecortado para no despertar a los gusanos de arena del desierto profundo de Dune, solo que yo huía del sol. En mi cabeza, me deslizaba en una coreografía errática que parecía ensayada. Desde fuera, sin embargo, me movía de manera lastimera y fallida para encadenar las manchas de sombra anecdóticas y esquivar las corrientes de fuego del asfalto.

Entonces, lo vi claro: ese caminar sincopado en busca de refugio era toda una estrategia de adaptación al cambio climático. Lo que faltaba no solo era sombra, era toda una red amable, pensada, conectada y accesible de refugios climáticos que permitieran moverse por la ciudad sin que el calor extremo supusiera un riesgo para la salud o una renuncia al espacio público.

Esta experiencia urbana reveló la falta de refugios climáticos en la ciudad, claves para combatir las olas de calor desde el urbanismo.

Incluso se podría ir más allá y que esos refugios fuesen bioclimáticos, para que juntos, en red, pudieran desencadenar una estrategia de renaturalización urbana capaz de acoger tanto a una flora como a una fauna que incluya a las personas.

Fuente: Pexels

Fotografía: tu nguyen

La ola de calor encendió la idea: una red de refugios que renaturalice la ciudad

Esto ocurrió hace más de tres años. Fue tan solo la gota que marcó una línea de investigación que me permitió buscar herramientas y estrategias para el diseño de una red de refugios en la ciudad que trabajasen con la naturaleza.

Lo cierto era que, en mi cabeza, siempre ha rondado la idea de conectar toda la ciudad mediante espacios verdes, para poder acceder a cualquier punto a través de una inmersión en la naturaleza. Y así fue como llegue a la idea de crear una red refugios bioclimáticos capaces de desencadenar una estrategia de renaturalización urbana.

Diseñar una red urbana de refugios climáticos se convirtió en un objetivo profesional.

En el contexto del cambio climático que vivimos —con el aumento de olas de calor—, los refugios climáticos son espacios urbanos diseñados o adaptados para ofrecer condiciones de confort térmico y bienestar en momentos de temperaturas extremas. Pueden ser interiores (como bibliotecas, centros cívicos, estaciones) o exteriores (como parques, calles arboladas, zonas con sombra y fuentes), siempre que garanticen accesibilidad y seguridad.

Por su parte, un refugio bioclimático integra la naturaleza con principios de arquitectura y diseño pasivo, estrategias naturales de ventilación, vegetación, materiales con inercia térmica y protección solar para reducir la temperatura sin depender de sistemas mecánicos.

Si conectamos estos refugios con itinerarios confortables —que en sí mismos fuesen también refugios—, estas soluciones no solo aliviarían el calor: ayudarían a renaturalizar la ciudad, a recuperar el espacio público, a cuidar la salud de la ciudadanía más vulnerable y a fomentar la biodiversidad urbana. Todo ello mientras disfrutamos de sus servicios ecosistémicos.

Y qué mejor manera de empezar a construir esta red que crear un curso para diseñarla, así el impacto sería mayor.

Fuente: Pexels

Fotografía: RDNE Stock project

Lo aprendo, lo comparto

Por eso he desarrollado tres cursos e-learning que nacen de esta experiencia y de toda la investigación anterior y posterior. Los tenéis en ADR Formación.

El curso principal y más completo se titula:

Red de refugios climáticos: diseño urbano resiliente para la adaptación al cambio climático. Ofrece una visión integral para quienes quieren diseñar una red urbana que responda a las temperaturas extremas y regenere la ciudad.

Con este curso aprendes a crear tanto una red como un refugio climático concreto con criterios bioclimáticos y biofílicos. Es decir, un refugio bioclimático que, con la ayuda de Soluciones basadas en la Naturaleza, como los SuDS, sea capaz de desencadenar un proceso de renaturalización urbana.

He dividido este curso en dos, por si solo te interesa una parte. Eso sí, comparten algunas unidades:

- Curso de Diseño de una red de refugios climáticos: soluciones sostenibles. Ideal si tu interés está en lo colectivo, en el trazado de la red y en su integración en la ciudad.

- Curso sobre refugios bioclimáticos para la regeneración urbana. Pensado para transformar un único espacio en un oasis bioclimático, enfocado en el detalle y la intervención localizada.

¿No sabes qué pinta tiene esto del e-learning?

Aquí tienes una píldora del curso, echa un ojo:

Problemas y soluciones para diseñar refugios climáticos.

Y, por cierto, el diseño de una red de refugios climáticos puede ser una acción que forme parte de la Agenda Urbana de tu localidad, de la que hablé en este artículo. Aprovecho para compartir otro de mis cursos, que vincula naturaleza y ciudad:

Agenda urbana local 2030. Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Un curso que lleva ya unos años en funcionamiento y por el que han pasado un perfil muy variado de alumnado: desde personas que lo necesitaban para acceder a un puesto concreto, hasta empresas públicas que lo han usado para formar a sus técnicos, aunque ya tuvieran elaborada su propia Agenda Urbana.

¿A quién van dirigidos estos cursos?

- Personal técnico municipal y de administraciones públicas.

- Personas que trabajan en arquitectura, urbanismo, paisaje y diseño urbano.

- Quienes se dedican a la educación ambiental y la dinamización social.

- Profesionales del ámbito de la salud pública.

- Personas implicadas en la transformación urbana y la sostenibilidad.

Si quieres aprender a diseñar refugios climáticos en entornos urbanos, estos cursos son para ti.

Veamos con más detalle, qué son los refugios climáticos y los refugios bioclimáticos.

Fuente: Pexels

Fotografía: Meriç Tuna

Los refugios climáticos y el derecho a habitar la ciudad

Los refugios climáticos son espacios accesibles y seguros que ofrecen protección frente al calor extremo, y permiten recuperar el uso del espacio público durante las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas en nuestras ciudades.

Estos refugios pueden ser de dos tipos:

Refugios climáticos interiores

Son equipamientos ya existentes que reúnen condiciones adecuadas de confort térmico, como bibliotecas, centros culturales, mercados cubiertos o estaciones de transporte con buena ventilación. Suelen estar climatizados, ser accesibles y contar con horarios amplios de apertura.

Refugios climáticos exteriores

Son espacios urbanos al aire libre que, gracias a una combinación de sombra, vegetación, agua, pavimentos permeables y ventilación natural, ofrecen un entorno más habitable que el resto del espacio urbano. Pueden ser parques bien arbolados, plazas con pérgolas vegetales o calles con toldos y mobiliario fresco.

Ambos tipos cumplen una función clave: garantizar el derecho a habitar la ciudad incluso en condiciones de calor extremo, proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad (infancia, mayores, personas con enfermedades crónicas…) y mejorar la salud urbana desde una lógica preventiva.

Fuente: Pexels

Fotografía: Yaroslav Shuraev

Un paso más más allá: los refugios bioclimáticos

Un refugio bioclimático es un espacio diseñado o adaptado mediante estrategias pasivas, naturales y sostenibles, que aprovecha las condiciones climáticas del entorno para mantener una temperatura confortable, sin necesidad de sistemas mecánicos de refrigeración.

Se trata de espacios que aplican principios de la arquitectura bioclimática, como:

- Sombra generada con vegetación y estructuras ligeras.

- Uso de materiales con inercia térmica óptima.

- Aprovechamiento de la ventilación natural cruzada.

- Reducción de la radiación solar directa mediante orientaciones adecuadas o elementos protectores.

- Integración de agua como regulador térmico y sensorial.

Un refugio bioclimático puede ser un parque de bolsillo transformado con criterios climáticos, una parada de autobús renaturalizada, una plaza rediseñada con vegetación y suelos frescos o incluso un patio escolar adaptado para convertirse en un entorno habitable durante el verano.

Son espacios que no solo ofrecen confort, sino que reconectan con los ciclos naturales, cuidan la biodiversidad y aportan bienestar ambiental a escala urbana y cotidiana.

Fuente: Pexels

Fotografía: JEFERSON GOMES

La adaptación climática urbana desde el diseño

Tanto los refugios climáticos como los bioclimáticos pueden integrar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) y constituyen estrategias clave para la adaptación al cambio climático en entornos urbanos.

Frente a fenómenos como el incremento de las temperaturas, la isla de calor urbana o la pérdida de calidad de vida en el espacio público, estos espacios ofrecen respuestas integradas y regenerativas.

Además:

- Conectan salud, urbanismo y sostenibilidad.

- Reducen el estrés térmico y fomentan la equidad ambiental.

- Favorecen la biodiversidad urbana y el contacto con la naturaleza.

- Transforman el modelo de ciudad, haciéndola más habitable, resiliente y regenerativa.

Diseñar una red de refugios climáticos bien distribuida es mucho más que una solución técnica: es una herramienta estratégica de salud pública urbana. Incluir en ella refugios bioclimáticos que no dependan de la energía supone dar un paso más hacia la transformación sostenible del territorio, capaz de cuidar la vida y reconectar con los ciclos naturales.

Fuente: Unsplash

Fotografía: Uladzislau Petrushkevich

Está pasando

Varias ciudades ya están desarrollando redes de refugios climáticos para mitigar el impacto del calor extremo sobre la población urbana. No es una hipótesis, ya se está haciendo, y funciona:

- Barcelona ha puesto en marcha una red de refugios climáticos en centros escolares, bibliotecas y parques, especialmente abiertos durante el verano para dar servicio a personas mayores, infancia o población vulnerable.

- París ha cartografiado sus «espacios de frescor» y creado un mapa interactivo que identifica plazas sombreadas, fuentes, parques y edificios públicos disponibles durante las olas de calor.

- Sevilla impulsa el proyecto CartujaQanat, un espacio público subterráneo bioclimático que recupera soluciones tradicionales de refrigeración pasiva en combinación con un diseño contemporáneo.

Estos ejemplos muestran que es posible integrar innovación, diseño sostenible y cuidado urbano en la creación de ciudades resilientes al cambio climático.

No se trata solo de adaptarse: se trata de imaginar y construir una ciudad que nos cuide.

Fuente: Pexels

Fotografía: Clement Couturier

Hacia una ciudad que nos cuide

Imagina caminar en julio bajo un sol intenso y tener a tu alcance esta red con un refugio climático cada 300 metros: una zona arbolada con bancos frescos, una estructura orgánica por la que trepa la vegetación, una lámina de agua que atrae a libélulas y otros animales para ofrecerles un refrigerio, una plaza con sombra y brisa que evapora el agua. Un lugar donde descansar, conversar o simplemente estar, sin que el calor te expulse del espacio público.

Eso es lo que buscamos.

No se trata solo de aprender a diseñar, se trata de reaprender a imaginar la ciudad como un ecosistema de bienestar. Diseñar refugios climáticos es también diseñar cuidados, redistribuir el confort, crear un entorno urbano donde todos los seres vivos sean bienvenidos.

Fuente: Pexles

Fotografía: Jay Brand

¿Te imaginas que lo haces posible?

Si empatizas con esta forma de pensar la ciudad, aquí tienes las herramientas para empezar a diseñar entornos más habitables, resilientes y conectados con la naturaleza.

Consulta los programas, elige el itinerario que mejor se ajuste a tus necesidades y empieza hoy a construir redes de cuidado climático en tu ciudad:

- Curso completo: Diseña una red de refugios climáticos y renaturaliza la ciudad

- Curso: Crea una red de refugios climáticos

- Curso: Refugios bioclimáticos para la regeneración urbana y la adaptación al cambio climático

- Curso: Agenda urbana local 2030. Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles

Empieza hoy a construir redes de refugios urbanos resilientes para proteger la vida ante el cambio climático.

Nos vemos, estés donde estés 😉

Fuente: Pexels

Fotografía: Leah Newhouse

Fuente:Pexels | Fotografía: Google DeepMind

(Spoiler: el enlace directo al curso que he elaborado y del que hablo en este artículo es este: «Curso de Agenda Urbana Local 2030. Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles»).

Recuerdo cuando estaba en la Escuela de Arquitectura de Madrid, cuando mi primer profesor de urbanismo, José Fariña, nos hablaba de cómo hacer ciudad. A pesar de haberme especializado finalmente en edificación, siempre me acuerdo con mucho cariño de todo lo que aprendí en sus clases y mantengo una mirada urbana multiescala en todos nuestros proyectos al integrar naturaleza y arquitectura. Hoy, todavía sigo sus enseñanzas a través de sus innumerables escritos y artículos de su blog y, cuando tengo ocasión, comparto este aprendizaje.

Mientras preparaba este texto y buscaba el enlace de su página para vincularlo a su nombre, me he topado con el último post que ha escrito: “Cambiar los planes de urbanismo”, no he podido resistirme y he tenido que parar de escribir para leerlo. Entre otros aspectos menciona la necesidad de adecuar el planeamiento y la normativa a una situación cambiante tanto a escala como a localización, pues el “territorio, el clima, la cultura de cada sitio son muy diferentes” (Fariña, 2023).

Al mismo tiempo, menciona que un enfoque local, no se debería obviar las necesidades de un territorio más amplio como el planetario y que las decisiones deberían incluir a una ciudadanía previamente informada y educada: “información + educación = participación no demagógica”.

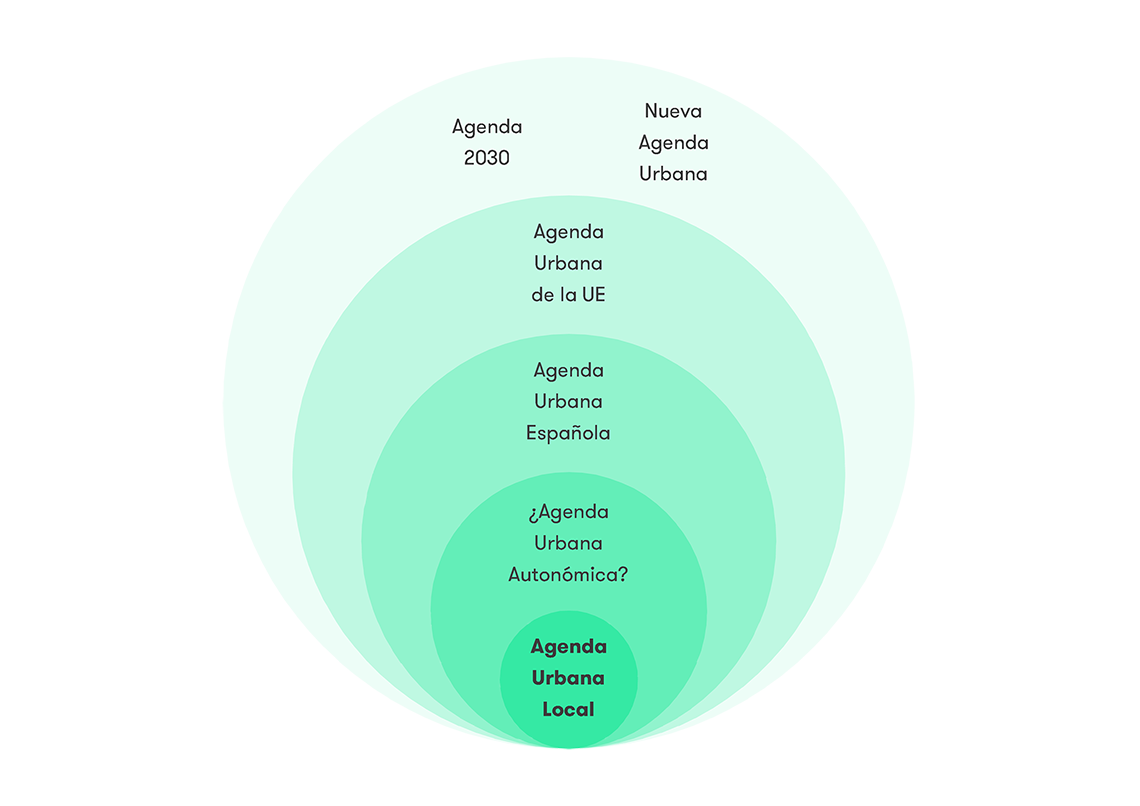

Durante toda su lectura no he podido evitar acordarme de la Agenda Urbana Española (AUE) como herramienta de cambio para replantearnos nuestras ciudades. Se trata de una estrategia que aterriza otras agendas que van de la escala global a la europea:

- La Agenda 2030

- La Nueva Agenda Urbana

- La Agenda Urbana de la Unión Europea

Como no podía ser de otra forma, descubrí hace unos años la Agenda Urbana Española en otro de los artículos de José Fariña y con ella la posibilidad de que cada uno de los municipios, realice su propia Agenda Urbana Local, más adaptada si cabe a sus necesidades.

Foto: José Soria | Fuente: Unsplash

Una herramienta de cambio para nuestras ciudades

La Agenda Urbana Española, es un documento estratégico sin carácter normativo alineado con las Agendas Urbanas Internacionales que promueve un modelo urbanístico basado en el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles que apunta ir a ciudades sostenibles, resilientes, inclusivas y seguras. Trata de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, pues es ésta la que debe impulsar cualquier política de desarrollo.

Es un documento inspirador y transversal que trata de conservar la mejor versión de nuestros pueblos y ciudades. Traslada conceptos básicos respaldados de manera internacional, tiene en cuenta las demandas de la ciudadanía y necesita una implantación local.

Apuesta por:

- Aprender de los errores.

- Saber encontrar buenas prácticas.

- Aplicar las buenas prácticas.

Establece un abanico de políticas urbanas sociales, económicas y medioambientales para entornos tanto urbanos como rurales, pues no se olvida de la despoblación (Gobierno de España. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 2019, p. 15).

Está estructurada en 10 temáticas que incluyen:

- 10 objetivos estratégicos

- 30 objetivos específicos

- 291 líneas de actuación

Las 10 temáticas son:

- Territorio, paisaje y biodiversidad

- Modelo de ciudad

- Cambio climático

- Gestión sostenible de recursos y economía

- Movilidad y transporte

- Cohesión social e igualdad de oportunidades

- Economía urbana

- Vivienda

- Era digital

- Instrumentos

Asociadas a estas temáticas, están los siguientes 10 objetivos estratégicos:

- Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.

- Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente.

- Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.

- Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular.

- Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

- Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.

- Impulsar y favorecer la Economía Urbana.

- Garantizar el acceso a la vivienda.

- Liderar y fomentar la innovación digital.

- Mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza.

La Agenda Urbana Española, necesita adaptarse a cada localidad, así que cada municipio puede elaborar su propia Agenda Urbana Local basada en la española.

Recorrido por la Agendas | Infografía: cómo crear historias

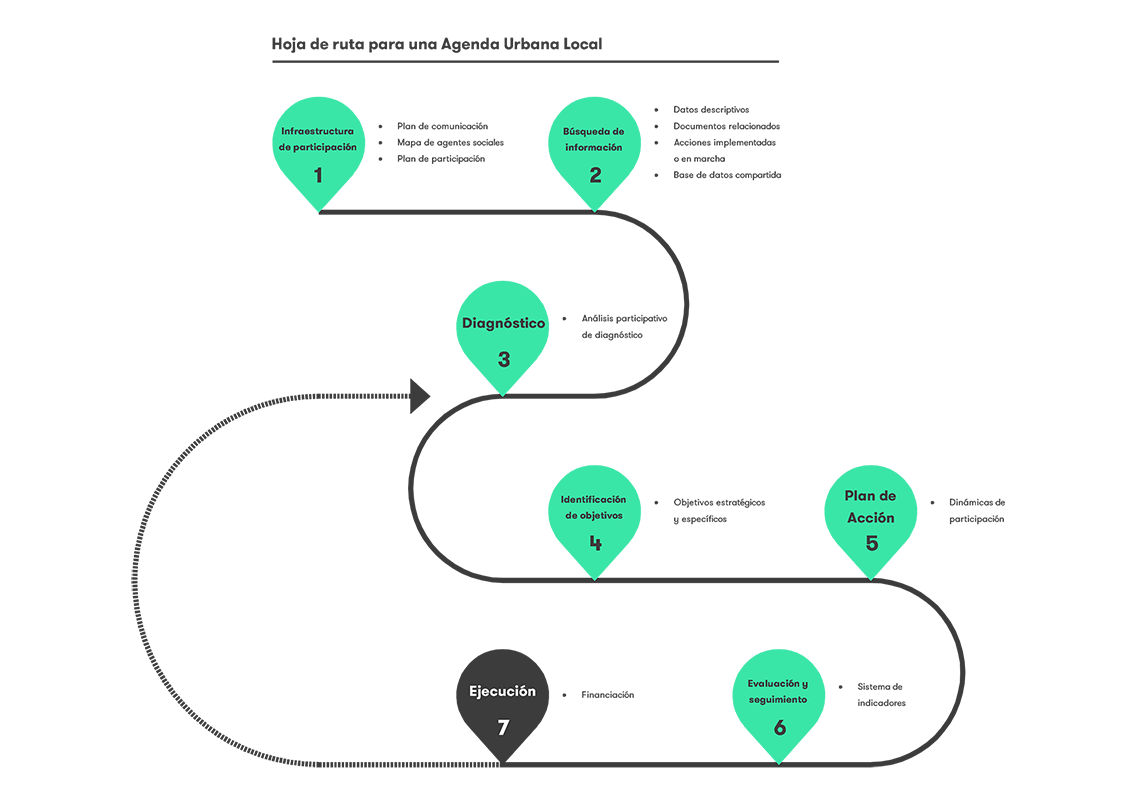

La Agenda Urbana Local y su hoja de ruta

Para poder elaborar e implementar la Agenda Urbana en tu localidad, necesitas trabajar con un equipo multidisciplinar que incluya desde el principio a la ciudadanía y al resto agentes que hacen ciudad.

Para organizar los trabajos, te puedes basar en la estructura de la propia Agenda Urbana Española e ir adaptándola según se vaya desarrollando el proceso de elaboración.

En base a mi experiencia en procesos de participación, tanto a nivel práctico como académico, he identificado 7 fases que te pueden guiar para elaborar la de tu localidad:

Fase 1. La infraestructura de participación

- Traza un mapa de agentes sociales: es un primer paso, un buen trazado puede significar el éxito de la elaboración e implementación. La Agenda Urbana la crea un grupo de personas que colaboran para conseguir un objetivo común, y este grupo tiene que diseñarse con sumo cuidado. Localiza los agentes necesarios sin olvidarte de identificar en primer lugar, a las personas que querrían poner en marcha la Agenda Urbana.

- Elabora un plan de comunicación para transmitir la necesidad de elaborar e implementar una Agenda Urbana Local en tu entorno. Asegúrate de crear un texto o una documentación motivadora y atractiva.

- Crea un plan de participación: hazte con un kit de herramientas participativas con las que quieras involucrar a los agentes sociales en cada una de las fases. No te olvides de incluir un cronograma.

Fase 2. La búsqueda de información

- Busca los datos descriptivos específicos de tu localidad, puedes usar el Atlas Digital de las Áreas Urbanas, te ayudará en esta tarea.

- Investiga si existen documentos relacionados ya elaborados: todas las localidades tienen su trayectoria a la hora de implementar planes o realizar estudios y seguro que la tuya no es la excepción. Busca, pregunta, seguro que puedes hacerte con una buena colección y construir una bibliografía clasificada y etiquetada.

- Localiza acciones implementadas o en marcha: todas las ciudades cuentan con acciones, localiza las que tienen que ver con los objetivos de la Agenda Urbana Española y clasifícalos.

- Crea una base de datos con toda la información.

Fase 3. El diagnóstico

- En base a la información y el trabajo realizado en las fases anteriores, analiza la situación actual mediante un análisis participativo de diagnóstico. Puedes usar un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades).

Fase 4. La identificación de los objetivos

- Analiza los objetivos estratégicos y específicos de la Agenda Urbana Española y en base a la información recogida en las anteriores fases, identifica mediante dinámicas de diagnóstico participativo los objetivos propios de tu localidad.

Fase 5. El Plan de Acción

Con el diagnóstico y la identificación de los objetivos, ya podéis elaborar el Plan de Acción:

- Mediante dinámicas de participación, elabora documentación donde quede reflejada toda la información.

- Crea conexiones entre proyectos existentes, en marcha y las nuevas propuestas del Plan de acción.

- Crea un cronograma de acción.

Fase 6. La evaluación y seguimiento

Elaborado el plan de acción, es necesario implementar un sistema de indicadores que ayuden a evaluar las mejoras introducidas y a establecer un adecuado seguimiento donde se incluyan los datos previos de partida, antes y después de implementar el Plan de Acción:

- En base a los objetivos específicos, diseña un sistema de indicadores que incluya las operaciones o procedimientos para obtener los datos.

- Toma los datos de inicio antes de implementar las acciones, así podrás comprobar el grado de mejora y ajustar mejor las medidas.

Fase 7. La ejecución

- Haz realidad el Plan de Acción, busca financiación y subvenciones. A medida que se vayan ejecutando las medidas, podrás llevar el seguimiento de las mejoras mediante los indicadores diseñados.

- A medida que se vayan construyendo y poniendo en práctica el plan de acción, se van recogiendo datos mediante el sistema de indicadores y por lo tanto, se puede reiniciar el ciclo en la fase de diagnóstico para ajustar la Agenda Urbana Local.

Hoja de ruta de una Agenda Urbana Local | Infografía: cómo crear historias

¿Te has quedado con ganas de más?

¿Sabrías coordinar y elaborar una Agenda Urbana Local? Como ves, es un proceso apasionante, muy complejo y laborioso que implica un trabajo multidisciplinar que es necesario sistematizar.

Cuando desde ADR Formación me invitaron a diseñar un curso e-learning y me comentaron que tenían mucha demanda en temas que vinculasen la Agenda 2030 con el urbanismo, no lo dudé y vi que era mi oportunidad para contribuir a hacer una ciudad más saludable en muchos aspectos y me lancé a crear el curso “Agenda Urbana Local 2030. Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles” que tiene una duración de 40 horas, distribuidas en:

- 12 unidades

- 16 prácticas

- 108 min de video (sí, ¡me he grabado! toda una experiencia que ha dado rienda suelta a mi imaginación)

- 12 test de evaluación

Anillo Verde, Vitoria Gasteiz | Fotografía: Mario Roberto Duran Ortiz | Fuente: Wikimedia Commons

¿Para quién?

Está dirigido a agentes de desarrollo local que hacen ciudad, que trabajen tanto en el sector público como en el privado: trabajadores del Ayuntamiento y otras Administraciones públicas, sociedad civil que incluye al sector privado, tercer sector, profesionales, universidad, asociaciones, organizaciones y ciudadanía como destinatarios y potenciales usuarios de la ciudad y que tengan interés en mejorar su entorno y hacerlo más inclusivo, seguro, resiliente y sostenible.

Fotografía: Ryutaro Tsukata| Fuente: Pexels

Una guía de urbanismo contemporáneo

Como todo lo que merece la pena, ha sido una labor intensa y por fin os puedo presentar el curso como se merece.

Más allá de aprender a elaborar una Agenda Urbana Local con este curso, también descubrirás una fantástica guía de urbanismo contemporáneo y la manera de hacer ciudad con una mirada transversal que es consciente de la emergencia climática en la que estamos inmersos.

La Agenda Urbana, además, incorpora a la ciudadanía en su elaboración, así que incluyo herramientas para crear una infraestructura de participación que será útil para éste y otros trabajos donde sean necesarias herramientas para un trabajo colaborativo, con mapas de agentes sociales, un plan de comunicación y de participación.

Junto a la infraestructura, os acompaño a través de una hoja de ruta que te ayudará lo largo del proceso.

Casares, España | Fotografía: Francisco Moreno | Fuente: Unsplash

Urbanizamos el mundo de manera acelerada e inadecuada y esto provoca una grave alteración en nuestro entorno.

Las ciudades son receptoras y generadoras de cambio climático así que tienen un papel estratégico a la hora de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Necesitamos aterrizar y hacer realidad las metas globales de la Agenda 2030 para abordarlas de manera local.

Desde la Agenda Urbana Local, podréis crear una estrategia transversal que articule actuaciones a implementar desde una aproximación social, medioambiental y económica. Además de ser un documento clave para solicitar ayudas y subvenciones.

Es urgente adaptar nuestras ciudades, nos quedamos sin tiempo.

Pasemos a la acción ¿te animas?

Fotografías e infografías:

Foto: Jose Soria | Fuente: Unsplash

Recorrido por la Agendas | Infografía: cómo crear historias

Hoja de ruta de una Agenda Urbana Local | Infografía: cómo crear historias

Anillo Verde, Vitoria Gasteiz | Fotografía: Mario Roberto Duran Ortiz | Fuente: Wikimedia Commons

Fotografía: Ryutaro Tsukata | Fuente: Pexels

Casares, España | Fotografía: Francisco Moreno | Fuente: Unsplash

Tokio, Japón | Fotografía: Jezael Melgoza | Fuente: Unsplash

Bibliografía

Fariña, J. (2023, enero 3). Cambiar los planes de urbanismo. El Blog de José Fariña. https://elblogdefarina.blogspot.com/2023/01/cambiar-los-planes-de-urbanismo.html

Gobierno de España. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (2019, 22). Agenda Urbana Española.

Tokio, Japón | Fotografía: Jezael Melgoza | Fuente: Unsplash

“—Es la propia vida la que aumenta la capacidad de un sistema cerrado para sustentar la vida —dijo su padre—. La vida aumenta la disponibilidad de nutrientes. Infunde más energía al sistema gracias a los enormes intercambios químicos que se producen de organismo a organismo.”

Dune, Frank Herbert (Herbert, 2020, pp. 407-408)

Infraestructura verde, soluciones basadas en la naturaleza, ecología urbana, servicios ecosistémicos, biodiversidad urbana, ¿renaturalización o naturalización? alimentación urbana… Si estas palabras clave te interesan, estás en el lugar apropiado, así que sigue leyendo.

Foto de Victor Grabarczyk en Unsplash

La máquina que irrumpe en la naturaleza

Estamos matando aquello que amamos, nuestro edén. No podemos existir en el mundo natural “sin poner en marcha la máquina que lo destroza”, como decía Edward O. Wilson (Wilson, 2021, p. 026).

¿Cómo hemos llegado a esta situación?

A lo largo de generaciones, nuestro alejamiento y ambición de dominio sobre el entorno y los demás seres vivos junto a una comodidad creciente, ha fomentado la idea de la naturaleza como oposición a la ciudad.

Ya os hablaba en el artículo «Biofilia, integración de naturaleza y arquitectura» sobre la ceguera vegetal en la que estaba inmersa la humanidad. Hemos llegado a ser incapaces de percibir las plantas en nuestro entorno (Wandersee & Schussler, 1999). A esta ceguera, habría que sumar el aumento del dominio de “la máquina” que nos facilita la vida para provocar la desconexión con el medio natural.

La sociedad urbana y el medioambiente, han crecido por separado, es más, los humanos han ocultado los ciclos naturales en las ciudades o los han alejado. Según Michael Hough, nos enfrentamos a una problemática asociada muy amplia (Hough, 1998, p. 002). El crecimiento urbano, se ha desarrollado más con fines económicos que con una finalidad medioambiental o social, por lo tanto, se ha prestado poca atención a los procesos naturales que podrían dar forma a nuestras ciudades. Hemos sustituido un entorno fértil con bosques, campos, ríos… por uno estéril.

Ahora, después de la pérdida, nos damos cuenta que necesitamos naturaleza y corremos a encontrarnos con ella los fines de semana (Rejón, 2021).

La ciudad introduce procesos que contribuyen a contaminar el medioambiente. Por el camino, generamos una tierra estéril donde no se aprovechan los recursos y los subproductos que se generan. Es más, sólo se entienden los parques urbanos como espacios de disfrute y se ignoran el resto de beneficios que nos aportan.

Foto de Naja Bertolt Jensen en Unsplash

¿Para quién?

A esta problemática, tenemos que añadir unos valores estéticos separados de los procesos naturales, donde las plantas espontáneas son tachadas de “basura” por gran parte de la sociedad (Barba, 2022). No se entiende que la vegetación pasa por un ciclo donde su aspecto cambia y que ofrecen todo un catálogo de beneficios. Además, en el mundo no somos los únicos seres vivos, hay otros que nos acompañan y tienen sus necesidades.

El otro día en LinkedIn, cuando hice un post sobre mi participación en la mesa de diálogo “Naturaleza urbana, sí, pero ¿cómo y para qué?” en el Foro de las Ciudades, mi compañero de mesa Gabino Carballo, que es un defensor de la naturaleza y conoce de primera mano la problemática, abrió el debate allí mismo preguntándose: naturaleza “(…) ¿Para quién? ¿De verdad queremos más verde o solo es algo que decimos para quedar bien? ¿Quién quiere verde y por qué? Y más importante aún: ¿por qué tanta gente no quiere verde? (…) ”.

La naturaleza molesta, trae bichos, genera suciedad… Si parte de la sociedad no entiende para qué necesitamos renaturalizar nuestro entorno ¿para qué molestarnos?

Hace falta mucha educación para llegar a entenderlo. Aunque esa parte de la sociedad no lo sepa, necesitamos la infraestructura verde, nos acerca a nuestro hábitat natural y nos ofrece una larga lista de beneficios.

Foto de Mika Baumeister en Unsplash

Nuestro hábitat natural y cómo lo seleccionamos

Todos los seres vivos seleccionan su hábitat en función a su anatomía y fisionomía. Es el primer paso que dan para lograr su supervivencia (Wilson, 2021, p. 170). Existen determinadas condiciones ambientales para decantarse por un lugar u otro: humedad, temperatura, luz…

Edward O. Wilson decía que sería interesante preguntarse sobre el hábitat preferido del ser humano (Wilson, 2021, p. 173). Aunque puede pensarse que la humanidad es la única especie que puede vivir en cualquier parte, no es del todo cierto. Las personas manipulan el entorno de manera constante para mantener unas condiciones ambientales dentro de un margen. Cuando hemos pasado el nivel de subsistencia, es cuando invertimos tiempo en mejorar la apariencia, para hacerlo más habitable con criterios estéticos.

Al igual que otros animales, los humanos eligen sus hábitats según mecanismos de orientación y de un aprendizaje asentado a lo largo de generaciones.

Según Edward O. Wilson, hay pruebas arqueológicas que apuntan a que los primeros seres humanos vivieron en las sabanas africanas y luego en las praderas europeas y asiáticas. Es posible que la capacidad de andar de pie, fuera el factor determinante para la elección de este tipo de paisaje, donde poder recolectar frutas, tubérculos y cazar. Estos hechos están vinculados con lo que se conoce como “La Hipótesis de la Sabana” enunciada por Gordons Orians en 1980. Según su formulación, el ambiente por el que sentimos atracción se compone de tres elementos clave característicos de la sabana:

- Espacios abiertos con árboles, con abundancia de alimentos animales y vegetales en un paisaje donde fuera fácil localizarlos.

- Elevaciones topográficas, para vigilar extensiones de terreno amplias, junto con cuevas que servían de refugio nocturno.

- Vistas a superficies de agua, que proporcionan alimento y bebida, además de ser perímetros de defensa natural, pues pocos enemigos de los humanos podían cruzar las aguas profundas.

Este era el paisaje que buscaba el humano prehistórico, ahora, aunque compartimos esa necesidad de supervivencia, por lo general, es posible que no la saciemos en ese mismo entorno. Sin embargo, estas tendencias han pasado de ser necesidades vitales a ser necesidades estéticas de tal forma que las personas, cuando llegan a un lugar nuevo, tienden a ir a lugares altos y les gusta pasear por lugares con agua y arbolado. De esta manera, podría llegar a entenderse como estos elementos característicos de la sabana, pasaron a ser principios de diseño paisajístico.

Es más, existen numerosas teorías e hipótesis que tratan de entender la evolución de las preferencias para la elección de un paisaje u otro. Por si queréis profundizar en el tema desde la etnobiología, un equipo de científicos de diferentes universidades brasileñas (Moura et al., 2017), hacen esta recopilación donde apuntan que los humanos prefieren:

- Entornos naturales abiertos (Appleton 1975)

- Entornos naturales similares a la sabana (Orians 1980)

- Entornos naturales con agua (Ulrich 1983)

- Bosques abiertos y cerrados (Blumenschine 1986)

- Bosques cerrados (Andrews 1989)

- Entornos muy verdes con agua limpia (Kaplan and Kaplan 1989; Kaplan 1995)

- Cualquier entorno natural que ofrezca condiciones de supervivencia, reproducción y bienestar (Orians 1980; Orians and Heerwagen 1992)

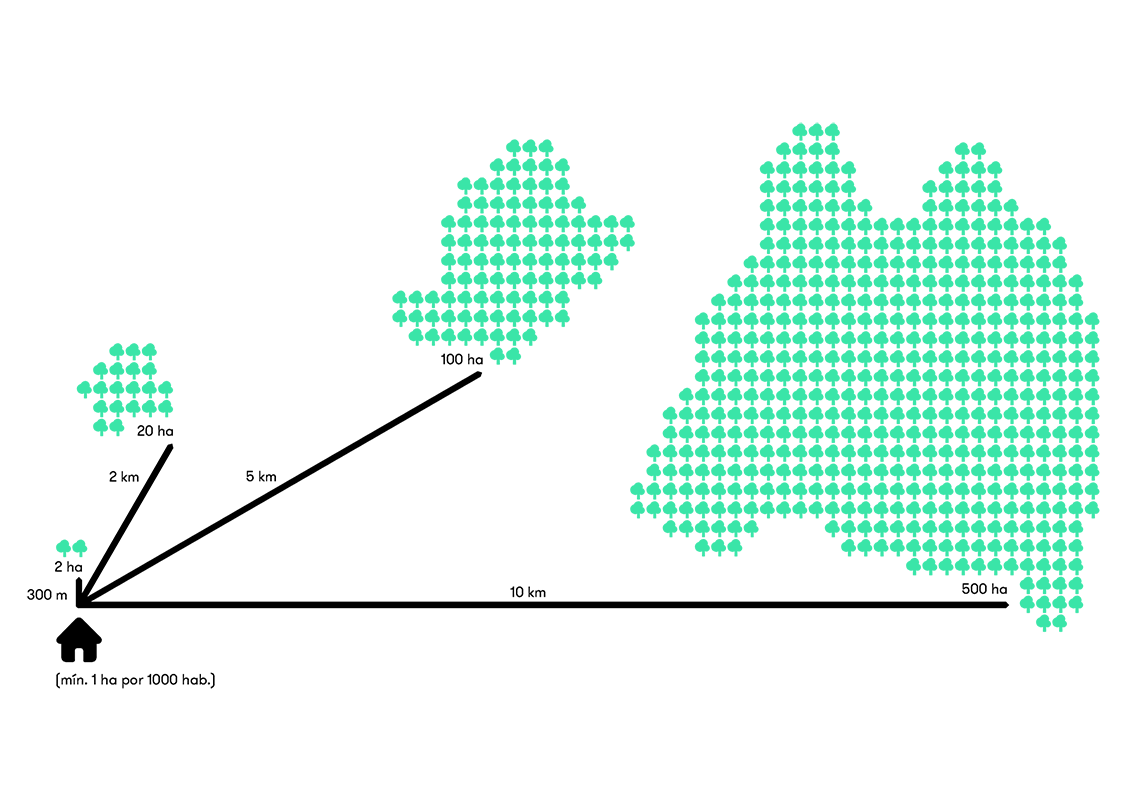

De hecho, el organismo público del gobierno británico “Natural England” recomienda tener un espacio verde de al menos (Natural England, 2010):

- 2 hectáreas a no más de 300 m de distancia desde cada casa (unos 5 min a pie).

- 20 hectáreas a 2 km

- 100 hectáreas a 5 km

- 500 hectáreas a 10 km

(Con un mínimo de 1 ha por cada 1000 habitantes)

Foto de Jeremy Bezanger en Unsplash

No obstante, ya os hablé sobre nuestra necesidad de naturaleza en «¿Cuánta naturaleza necesitas? Érase una vez los baños de bosque”, así que parece lógico que tengamos preferencia por los entornos naturales a la hora de seleccionar nuestro lugar para vivir.

Además de elegir “el mejor” entorno, los seres vivos lo modifican en mayor o menor medida para adaptarlo a sus necesidades. Esta modificación forma parte del ecosistema, de tal manera que existe una suerte de simbiosis que hace que todo funcione en equilibrio. Sin embargo, los seres humanos han llevado al límite esta modificación y han creado un desequilibrio que altera las condiciones del planeta y contribuye así a generar el cambio climático.

Seguramente esto por sí solo no convenza a las personas escépticas, así que vamos a poner sobre la mesa lo que nos aporta la naturaleza.

Diagrama: cómo crear historias | Fuente: Natural England, 2010

Naturaleza ¿para qué?: los servicios ecosistémicos

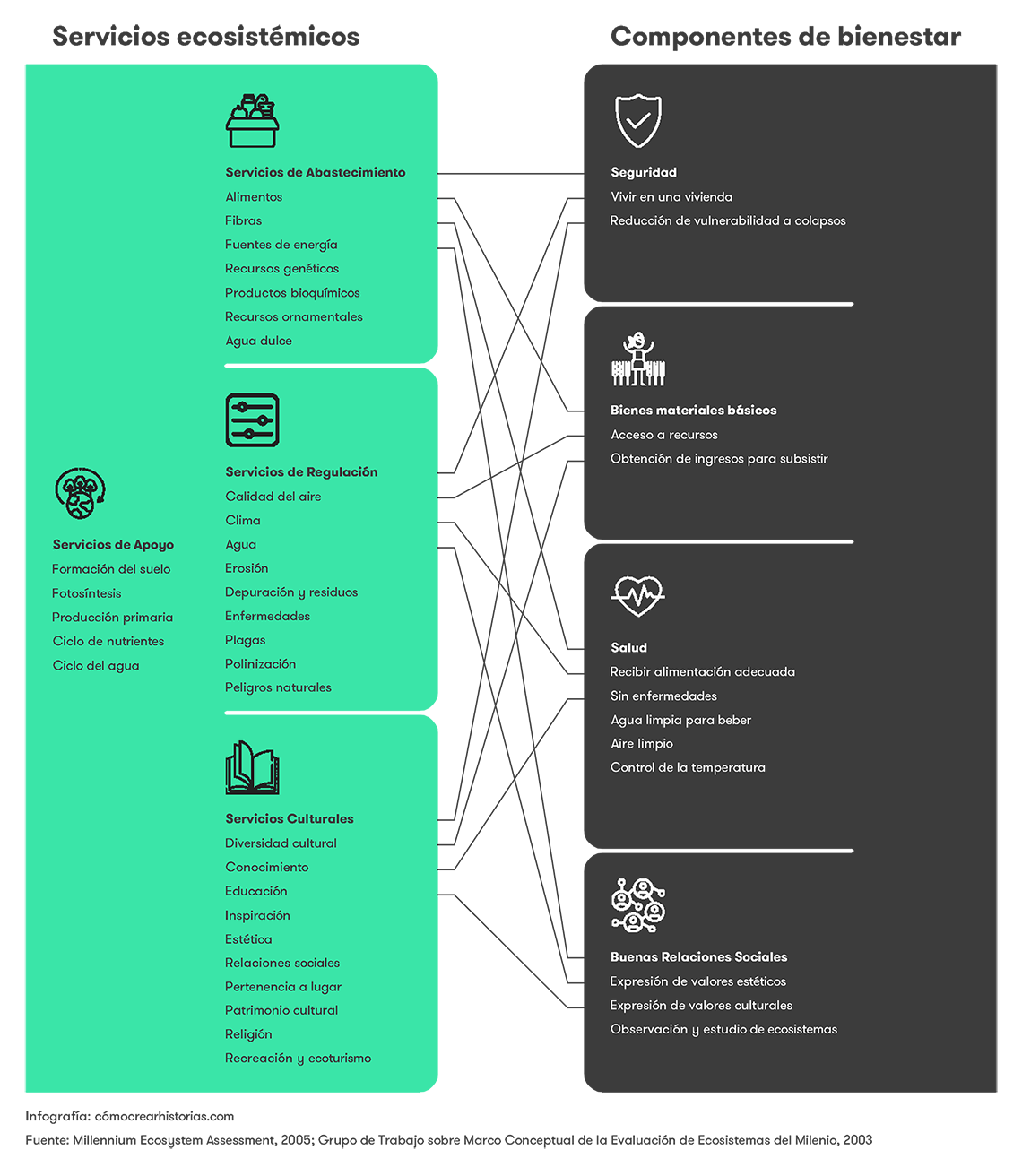

No hay más que ver la amplia cantidad de beneficios que aporta la naturaleza para convencer a las personas escépticas de la necesidad de incluirla en nuestras ciudades. Estos recursos que nos benefician son los conocidos servicios ecosistémicos. Son un conjunto de funciones formalizadas por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, organizada por Naciones Unidas.

Tras un estudio de cuatro años realizado por una comunidad científica internacional, los servicios ecosistémicos quedaron agrupados en (Millennium Ecosystem Assessment, 2005, p. 40):

Servicios de Apoyo: los necesarios para la producción de los demás servicios.

- Formación del suelo: muchos servicios dependen de la fertilidad del suelo.

- Fotosíntesis: producción de oxígeno.

- Producción primaria: los organismos asimilan o acumulan energía y nutrientes.

- Ciclo de nutrientes: dispersión y reciclaje de nutrientes esenciales para la vida que se trasladan y mantienen en los ecosistemas.

- Ciclo del agua

Servicios de Abastecimiento: los productos que se obtienen de los ecosistemas.

- Alimentos: derivados de plantas, animales y microbios

- Fibras: como la madera, el yute, algodón, cáñamo, seda, lana…

- Fuentes de energía: madera, estiércol y otros materiales biológicos que pueden servir como combustible.

- Recursos genéticos: genes e información genética

- Productos bioquímicos: medicinas naturales y productos farmacéuticos.

- Recursos ornamentales

- Agua dulce: necesaria para que exista la vida.También puede ser una fuente de energía y un servicio de apoyo.

Servicios de Regulación: los que se obtienen de la regulación de los procesos de los ecosistemas.

- Regulación de la calidad del aire: aportan y extraen productos químicos de la atmósfera.

- Regulación del clima: a escala local (por ejemplo, cambios en la cobertura del suelo pueden afectar a la temperatura y a la precipitación) y global (los ecosistemas secuestran o emiten gases de efecto invernadero).

- Regulación del agua: el suelo regula la escorrentía, las inundaciones y la recarga de acuíferos.

- Regulación de la erosión: la cubierta vegetal retiene el suelo y previene deslizamientos de tierra.

- Depuración de aguas y tratamientos de residuos: los ecosistemas pueden ayudar a filtrar, eliminar y descomponer los desechos.

- Regulación de enfermedades: los cambios en los ecosistemas pueden aumentar la cantidad de enfermedades de transmisión.

- Regulación de plagas: los cambios en los ecosistemas afectan a la proporción de plagas en cultivos y ganadería.

- Polinización: los cambios en los ecosistemas afectan a la distribución, abundancia y eficacia de los polinizadores

- Regulación de los peligros naturales: la presencia de ecosistemas costeros como manglares y arrecifes de coral, pueden reducir el daño causado por huracanes y olas grandes.

Servicios Culturales: los que obtienen las personas a través de la recreación y experiencias estéticas.

- Diversidad cultural: la diversidad de ecosistemas contribuye a la variedad cultural.

- Sistemas de conocimiento y descubrimiento científico

- Valores educativos

- Inspiración: para disciplinas como el arte y arquitectura entre otras.

- Valores estéticos: muchas personas encuentran belleza en los ecosistemas y lo vemos a la hora de disfrutar de entornos naturales y de elegir nuestro hábitat, como ya comentaba en el anterior apartado.

- Relaciones sociales

- Sentido de identidad y pertenencia a un lugar

- Valores del patrimonio cultural: muchas sociedades otorgan un alto valor al paisaje cultural y su mantenimiento.

- Valores espirituales y religiosos: muchas religiones asignan este tipo de valores a los ecosistemas o a sus componentes.

- Recreación y ecoturismo: las personas eligen paisajes naturales o cultivados para disfrutar de su tiempo libre.

Foto de Rob Mulally en Unsplash

Cada uno de estos servicios ecosistémicos, está vinculado con el bienestar humano, así que los cambios en los primeros, afectan a los segundos a través de impactos en la seguridad, necesidades básicas, salud, relaciones sociales y culturales. Así mismo el bienestar está influenciado por las libertades y opciones de las personas, que contribuyen al desarrollo de sus valores (Grupo de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2003).

Diagrama: cómo crear historias | Fuente: Grupo de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2003; Millennium Ecosystem Assessment, 2005

Naturaleza ¿cómo?: los procesos naturales como base del diseño urbano

Si los humanos preferimos entornos naturales y estos nos aportan servicios ecosistémicos fundamentales para nuestra supervivencia y bienestar ¿qué estamos haciendo expulsando la naturaleza de nuestras ciudades?

Tenemos que renaturalizar nuestras ciudades y digo RE-naturalizar y no naturalizar, porque la naturaleza estaba antes que las ciudades y la hemos ido tapando y escondiendo. Ahora hay que recuperarla y reintegrarla en nuestro entorno. Y cuando digo renaturalizar, no me refiero simplemente a “verdear”, va más allá de poner plantas.

Los procesos naturales tienen que ser el tema principal en el diseño urbano. Michael Hough apunta seis principios (Hough, 1998, p. 031):

- Idear el espacio como un proceso en continuo cambio. Se trata de diseñar una estrategia que desencadene el espacio. Tenemos que entender el diseño como un proceso abierto en continuo cambio. Hay que huir de las imágenes idílicas fijas que no evolucionan con el tiempo. El espacio necesita cambiar con las estaciones y evolucionar con el tiempo, la naturaleza irá ocupando su lugar.

- Emplear una economía de medios para el máximo beneficio, a partir del mínimo esfuerzo.

- Incluir la diversidad como base para la salud medioambiental y social.

- Visibilizar y fomentar las conexiones entre seres vivos, en definitiva, visibilizar los procesos naturales.

- Incluir una educación ambiental que tenga en cuenta los problemas ecológicos.

- Integrar al ser humano en los procesos naturales.

A estos principios añadiría: incorporar Soluciones basadas en la Naturaleza, de las que hablaremos en otro texto.

Con estas premisas, un diseño urbano que integre la naturaleza tendrá que contar con estas características:

- Multifuncional

- Productivo y operativo

- Integrará ecología, personas y economía.

Con estos principios y características, los paisajes urbanos, podrán recuperar los servicios ecosistémicos perdidos. Entre otras capacidades podrán ser:

- Productores de alimentos y energía.

- Moderadores del clima.

- Conservadores de agua, plantas, animales y otros seres vivos.

- Generadores de recreo y diversión.

Si está en tu mano, actúa, podemos ayudarnos.

Fotografías e infografías:

(por orden de aparición)

Fotografía de Victor Grabarczyk en Unsplash

Fotografía de Naja Bertolt Jensen en Unsplash

Fotografía de Mika Baumeister en Unsplash

Fotografía de Jeremy Bezanger en Unsplash

Diagrama: cómo crear historias | Fuente: Natural England, 2010

Fotografía de Rob Mulally en Unsplash

Diagrama: cómo crear historias con iconos de noomtah, Smashicons, Freepik, Freepik, Dreamstale, Freepik, Good Ware y prettycons, todos ellos en Flaticon | Fuente: Grupo de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, 2003; Millennium Ecosystem Assessment, 2005

Fotografía de Sigmund en Unsplash

Bibliografía:

Barba, E. (2022, abril 2). Belleza y utilidad de las hierbas urbanas, plantas espontáneas que siempre están presentes. El País.

Grupo de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación de Ecosistemas del Milenio. (2003). Ecosistemas y Bienestar Humano: Marco para la Evaluación. Resumen. World Resorces Institute.

Herbert, F. (2020). Dune. Debolsillo.

Hough, M. (1998). Naturaleza y ciudad: Planificación urbana y procesos ecológicos. Gustavo Gili.

Millennium Ecosystem Assessment. (2005). Ecosystems and humans well-being. Synthesis. Island Press.

Moura, J., Ferreira Júnior, W., Silva, T., & Albuquerque, U. (2017). Landscapes preferences in the human species: Insights for ethnobiology from evolutionary psychology. Ethnobiology and Conservation, 6, 1.

Natural England. (2010). «Nature Nearby» Accesible Natural Greenspace Guidance.

Rejón, R. (2021, marzo 27). La multiplicación del ocio al aire libre provocada por la pandemia incrementa la masificación en parques nacionales. ElDiario.es.

Wandersee, J. H., & Schussler, E. E. (1999). Preventing Plant Blindness. The American Biology Teacher, 61(2), 82-86.

Wilson, E. O. (2021). Biofilia. Errata naturae editores.

Foto de Sigmund en Unsplash

Todas las historias tienen un inicio, donde se presentan los personajes y unos objetivos.

Serás el protagonista, nosotros seremos los narradores que te irán guiando por paisajes que te reconforten. El objetivo: ayudarte a construir un espacio para vivir o trabajar en comunidad a través de la introducción de la naturaleza. Te guiaremos para crear un oasis urbano que te cuide.

Te damos la bienvenida al blog de cómo crear historias, pensado para amantes de relatos sobre la creación colectiva de lugares que te cuidan, donde la naturaleza y los espacios de lo común se encuentran. Diseño urbano, paisaje, renaturalización urbana, desire paths, plantscaping, healing gardens, rain gardens, wayfinding… ¡Ah! ¿no sabes lo que son la mayoría de estas palabras? no te preocupes, te lo iremos contando, porque si has llegado hasta aquí, es porque aunque no lo sepas todavía, te interesan.

Todas las historias que encontrarás, están elaboradas con mucho mimo, pueden construirse si encuentran un lector adecuado como tú y además, siempre tienen un final feliz.

Fotografía:

Cómo crear historias. (2019). Hayedo de Otzarreta en el Parque Natural de Gorbeia (Bizkaia)

¿Por qué decimos que eres el protagonista de la historia que construiremos contigo?

A lo largo los años (empezamos en el 2002 a trabajar) hemos atesorado una larga experiencia entorno al hecho de crear, siempre centrándonos en ti, como persona que usa y habita el espacio. Por eso hemos desarrollado a lo largo del tiempo una metodología propia, basada en el análisis etnográfico, el juego y tu participación.

Puede que te dediques a la gestión de equipos y de espacios colectivos para motivar, alcanzar el bienestar y productividad, o puede que necesites que las personas que usan el espacio al que perteneces, se sientan parte de una comunidad que las cuida o que te interese la introducción del paisaje y la naturaleza en eltu entorno. Pues bien, estás en el sitio indicado.

Narraremos tu historia, que sueñas con volver al paisaje de tu infancia. La tuya también, que quieres inundar con naturaleza tu entorno. La tuya, que cuidas a personas en el sanatorio en el que trabajas. Y muchas más que irán apareciendo y trazando una trama. Encontrarás tu historia de la relación con tu ambiente reflejada.

Los espacios comunes, están presentes en tu entorno, son los que se encargan de juntarte con otras personas, guiarte, inspirarte, cuidarte o proporcionarte bienestar.

Puedes encontrarlos en oficinas, espacios coworking, mercados, jardines, centros comerciales, museos, plazas, parques de juego, escuelas, hospitales, sanatorios, clínicas, balnearios, hoteles, espacios de hostelería… y como no, en las agrupaciones viviendas y en definitiva todos los lugares donde se puede desarrollar tu vida en común, de manera puntual o continua. Son espacios entre edificios o espacios interiores de conexión. Desde todos ellos, se contribuye a crear una ciudad a escala humana.

Los relatos sobre oasis urbanos que desarrollaremos juntos, son transversales y aplicables a múltiples escenarios, elige el tuyo, pues cada uno ayuda a potenciar diferentes cualidades:

- Si eres una persona que trabaja en o para un espacio, estimulan la creatividad, el bienestar, la productividad, la motivación, el trabajo en equipo, la retención de talento, la estrategia de employed branding y de marketing además de la responsabilidad social corporativa.

- Si eres una persona que usa el espacio, aportan: bienestar, disfrute, sensación de pertenencia a una comunidad y creatividad.

¿Cómo pueden los espacios juntarte con otros, guiarte, inspirarte, cuidarte o proporcionarte bienestar?

Eso es precisamente de lo que hablaremos en este blog, dónde la naturaleza estará muy presente.

Si quieres saber cómo continúa la historia, tienes varias opciones:

- Cuentanos tu historia para que podamos construirla juntos.

- Apúntate a nuestra Newsletter

- Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Linkedin, Facebook, Twitter y Pinterest.